摘要:目的是通过完善现行能耗统计核算方法制度,厘清原料用能与固碳量的统计边界,使两者能适应能耗与碳排放核算不同时期的不同需要;采用对分项指标进行重新界定、厘清、设置的方法,使《能源购进、消费与库存》表中的“用于原材料①”能耗热值可以准确计量,为原料用能的扣减及固碳量的核算提供准确的数据源;结果显示核算方法改进后,固碳量与原料用能指标实现有序衔接,可同时适应能耗与碳排放核算的准确扣减。结论:通过对现行能耗统计核算方法制度进行完善,可推动能耗“双控”向碳排放“双控”统计核算转变,并满足“双碳”不同发展阶段的核算需要。

关键词:碳核算 固碳量 统计实践

本课题是在《省级温室气体清单编制指南》(下文简称《清单》)理论基础上,结合现行能耗统计理论与实践,针对清单编制方法中涉及的“固碳量”进行的基础理论探索与统计实践研究。

一、研究背景及现状

(一)研究背景

编制温室气体清单是应对气候变化的一项基础性工作。通过清单可以识别出温室气体的主要排放源,了解一个国家/区域各部门碳排放状况,预测未来减缓潜力,从而有助于制定应对措施。根据《联合国气候变化框架公约》(下文简称《公约》)要求,所有缔约方应按照IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change缩写)国家温室气体清单指南编制各国的温室气体清单,现已有197个国家成为缔约方。

我国于1992年正式签署《公约》,并于2008年启动了2005年国家温室气体清单的编制工作。2010年9月,国家发展改革委办公厅正式下发了《关于启动省级温室气体清单编制工作有关事项的通知》要求各地制定工作计划和编制方案,组织好温室气体清单编制工作,旨在加强省级清单编制的科学性、规范性和可操作性,为编制方法科学、数据透明、格式一致、结果可比的省级温室气体清单提供有益指导。

我国作为《公约》缔约方,结合国情于“十一五”时提出了能源消费总量与强度的能耗双控政策,十多年来成效显著,不仅有效控制了我国能源消费总量过快增长,而且促进了能源高效利用,兑现了负责任大国对《公约》做出的“到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,并制定相应的国内统计、监测、考核办法”承诺。在此基础上,2020年9月习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式提出“双碳”目标:中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和。2021 年 12 月,中央经济工作会议又进一步明确:原料用能不纳入能源消费总量控制考核。

(二)研究现状

中办发【2023】46号文已明确“十四五”时期我国尚处于能耗双控向碳排放双控转变过程,碳排放相关理论及方法还在探索完善中。

为落实“双碳”目标,国家统计局于2021年8月在下辖能源司新设碳排放统计处,具体负责:应对气候变化和碳排放基础统计数据的收集、整理、审核和分析研究,核算全国、分行业碳排放数据,组织审核、评估地区碳排放数据,提供和发布碳排放数据。

综上可知由国家统计局负责的碳排放核算才刚刚起步,而现行能耗统计核算制度在制定时,更多地是从节能角度出发的,并没有提升到碳达峰碳中和这个高度。“双碳”目标提出后,就需要把现行的一些标准、核算方法重新修订和完善,增加一些新内容,推动解决碳核算数据“怎么算才算得准”的问题,使其既能满足现阶段能耗核算的需要,又能适应未来能耗与经济发展脱钩后碳排放核算的要求。

二、 理论实践及指标界定

(一)理论与实践

1.《清单》理论

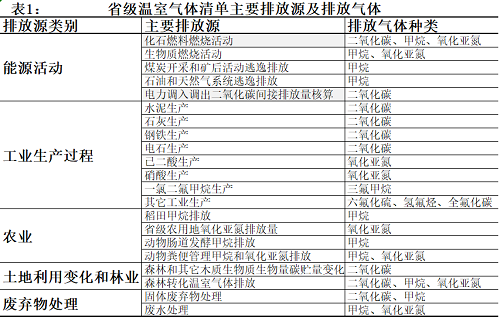

就碳排放而言,《清单》总体结构设计科学、系统,涵盖了温室气体清单编制的各个关键环节,提供了详细的指导和支持,确保了温室气体清单的准确性、全面性和可比性,不仅归类了主要排放源及其排放气体(见表1),还给出了相应的数据收集、计算方法和报告格式等内容。通过《清单》数据的汇总分析可以全面了解掌握一个国家/区域碳排放的总体结构与分布特征,并预测其发展趋势,进而为制定相应的政策措施提供可靠的数据支撑。

1)工业生产过程中的其它工业生产过程包括:铝、镁、电力设备、半导体、氢氟烃等生产过程。

2)本表根据《清单》相关内容整理。

2.统计实践

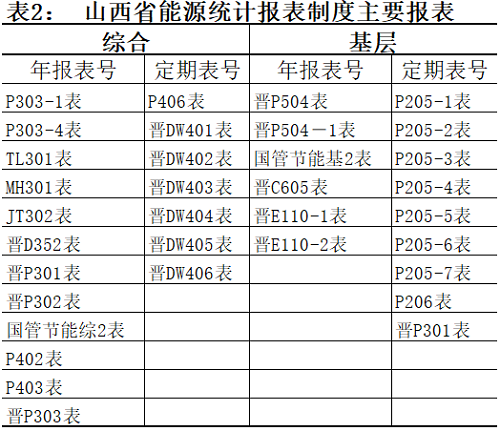

与《清单》相对应的现行能源统计执行最新的《能源统计报表制度》,制度分为综合与基层两部分,各部分又分别包括年报和定期报表,这些报表全面反映能源的生产、经销、消费、库存变化、能耗总量和能耗强度等情况,并最终汇集成《能源平衡表》《能源统计年鉴》等资料对外公布。以能源生产大省山西为例,仅这些报表分类就多达34种(见表2)。

1) 表号所涉具体内容可查阅2023年山西省统计局《能源统计报表制度》。

纵观全国各省份此类报表虽因地制宜稍有差异,但主体趋同,所有这些能源统计报表构成了现行能耗核算体系,其数据源在扣除新增可再生能源消费量后便是碳排放核算的主要数据源。

3理论与实践的衔接状况

通过深入研究可以发现:现行能耗核算体系只能满足《清单》能源活动中“化石燃料燃烧活动”与“电力调入调出”两项排放源二氧化碳核算的需要;至于能源活动中甲烷、氧化亚氮的排放与甲烷逃逸相对应的主要排放源数据(详见表1),目前尚未建立来自分产业、分部门、分设备、分能源品种的统计数据库。

另外,2023年11月国家统计局针对《清单》工业生产过程中的硅酸盐水泥孰料、合成氨、粗钢、电解铝、碳化钙等5种产品开展了温室气体排放统计核算试点,截止目前其数据还在研究讨论中,何时参与碳核算尚不明确。至于《清单》中“农业”“土地利用变化和林业”“废弃物处理”等项涉及的主要排放源及排放气体,还未纳入现行统计制度,何时落地尚不清楚。

(二)指标界定

1.指标定义

(1)固碳量及IPCC方法。固碳量的广义概念一般是指通过生物、化学或物理过程将大气中的二氧化碳固定在生物体、土壤、海洋或地质结构中的量。本研究中的固碳量概念则采用IPCC(方法一)中的定义:

固碳量=燃料消费量(热量单位)×单位热值燃料含碳量-净碳排放量/燃料燃烧过程中的碳氧化率。计算过程如下:

a. 估算燃料消费量

燃料消费量=生产量+进口量-出口量-国际航海/航空加油-库存变化

b. 折算成统一的热量单位

燃料消费量(热量单位)=燃料消费量×换算系数(燃料单位热值)

c. 估算燃料中总的碳含量

燃料含碳量=燃料消费量(热量单位)×单位燃料含碳量(燃料的单位热值含碳量)

d.估算能长期固定在产品中的碳量

固碳量=固碳产品产量×单位产品含碳量×固碳率

式中:固碳率是指各种化石燃料在使用过程中,被固定下来的碳的比率,由于这部分碳没有被释放,所以需要在碳排放量的计算中予以扣除。

IPCC(方法一)是基于各种化石燃料的表观消费量与各种燃料品种的发热量、含碳量,以及燃烧各种燃料的主要设备的平均氧化率,并扣除化石燃料非能源用途的碳量等参数综合计算得到的,是计算固碳量指标的理论依据。

两者的主要区别在于:

首先,适用范围不同。广义概念的适用范围更宽泛,而后者的适用范围仅限于IPCC能源活动二氧化碳排放量的核算检验。其次,固定因子不同。前者固定因子为二氧化碳,后者则固定碳。

(2)原料用能②:指用作原材料的能源消费,即能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产非能源产品的原料、材料使用。具体范畴指用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等。

(3)能耗“双控”:指对能源消费总量和能耗强度的控制 (下文简称“能耗核算”)。能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的各种能源的总和。能耗强度是指一定时期内一个地区每生产一个单位的 GDP 所消费的能源。

(4)碳排放“双控”:指人类生产经营过程中向外界排放的温室气体总量和温室气体强度的控制(下文简称“碳排放核算”)。温室气体总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时期向外界排放的各种温室气体的总和。温室气体强度是指一定时期内一个地区每生产一个单位的 GDP 所排放的温室气体。

2.指标隶属

(1)固碳量指标隶属于碳排放核算体系。主要体现IPCC能源活动及非能源利用环节中被长期固定的碳量,是碳排放核算中的重要扣除项。

(2)原料用能指标隶属于能耗核算体系。主要体现化石燃料非能源利用环节被暂时固定的碳量,是能耗核算体系中的重要扣除项。

(3)碳足迹决定固碳量指标适用不同核算体系。原料用能与固碳量在不同核算体系中的区分在于两者碳足迹变动,原料用能所含碳会在能耗核算中尽数扣减,而在碳核算中则会对原料用能碳足迹作进一步细分,会将原料用能非能源利用环节排放的GHG(Greenhouse Gas缩写)折算成二氧化碳计入碳核算体系,只扣除最终固定在固碳产品中的碳,而这部分没有被释放的碳即为固碳量。两者就碳足迹变动而言,原料用能是碳足迹变动的开始,而固碳量则是碳足迹变动的终结,两者在碳流动方向及数量上存在不可逆与递减逻辑。换言之,碳核算只能扣除原料用能所含碳量的一部分,却可以扣减全部固碳量。

3.指标边界

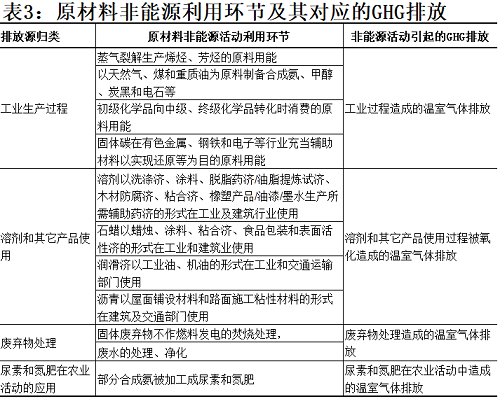

(1)厘清原料用能在能耗核算中的统计边界。现行《能源统计报表制度》中原料用能的概念是广义的,不仅包括生产非能源用途的合成氨、醇类、炔烃、烯烃、芳烃等产品消费的化石燃料及其制品,还包括用于清洗、粘合、润滑、封装、漆涂、铺设、还原等非能源用途的炼油炼焦产品及固体碳等辅助材料在工业、交通、建筑等行业的消费(详见表3中“原材料非能源活动利用环节”内容)。这些原料用能在能耗核算中会被悉数扣除,且不在相应《能源平衡表》中体现,这是符合现行能耗核算制度的。

(2)厘清固碳量在碳核算中的统计边界。随着原料用能的碳足迹变迁,在能耗核算中被扣除的原料碳会在非能源利用环节排放大量GHG(见表3),这些GHG显然是要计入碳排放核算的,鉴于此就有必要从基层统计的微观层面来调查企业数据,以确保IPCC碳核算中固碳产品产量、单位产品含碳量、固碳率、换算系数及固碳量的源头数据是可获得的、可准确区分的、真实的,尤其是原料用能的消耗热值是被准确计量的,因为其准确与否直接决定着固碳量计算基数的正确与否。

(3)厘清原料用能与固碳量的统计边界。原料用能与固碳量统计边界的厘清重点在于原料用能非能源利用环节GHG排放源的界定。最新研究结果显示:原料用能非能源利用环节可分为工业生产过程、溶济和其它产品使用 、尿素和氮肥在农业活动中应用、废弃物处理等四类排放源。将这四类排放源的非能源利用环节从制度、工艺及技术等层面区分清楚,其产生的GHG排放量就可实现分能源品种、分产业、分设备、分企业的统计,进而填补GHG排放数据库的缺失,完成原料用能GHG与固碳量的核算,最大程度消减固碳量核算的不确定因素。

三、原料用能向固碳量转变的基础与问题

(一)转变基础

“双碳”目标提出后,为适应能耗核算向碳核算转变的新形势,就需要把现行能耗核算的部分指标及其核算方法进行重新修订和完善,增减相关内容,推动不同核算体系的有效衔接,解决碳核算利用原有能耗核算数据“怎么算才算得准”的问题,使其既能满足现阶段能耗核算的需要,又能满足未来能耗与经济发展脱钩后碳排放核算的需要。其实,转变基础源于能耗核算数据是碳排放核算的重要数据源。

1.部门口径一致。碳核算与能耗核算中的农业、工业、建筑业、交通运输、居民生活等部门界定一致,相关数据可直接换算使用。

2.设备口径一致。碳核算与能耗核算中的分设备(技术)排放源均由静止源和移动源燃烧设备组成,相关数据亦可直接换算使用。

3.燃料品种一致。碳核算与能耗核算中分燃料品种大、中、小分类口径总体趋同,具体分品种数据可直接或间接换算使用。

4.碳迹定向变迁。原料用能与固碳量存在碳足迹的定向变迁、相关碳足迹数据间存在清晰的逻辑关系,在实现原料用能的准确计量与GHG排放源正确区分前提下,可为固碳量碳核算提供准确的数据源与逻辑印证。

(二)存在问题

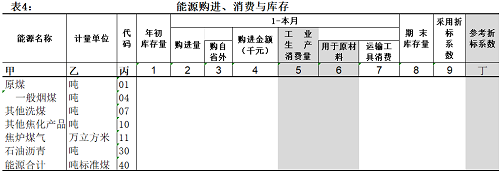

现行能耗核算体系中,《能源购进、消费与库存》表是能源消费环节最重要的定期报表,因其能源消费总量与能耗强度都占有绝对权重,是能耗核算的核心数据,亦是原料用能的统计源起,还是固碳量核算的重要数据源。

1.问题一

现行《能源购进、消费与库存》表式设置中“用于原材料(原料用能)”是作为“工业生产消费量”指标的其中项列示的(见表4),其能耗热值计算存在误差,不能满足能耗核算中原料用能的准确扣减。

1)表式进行了简化。

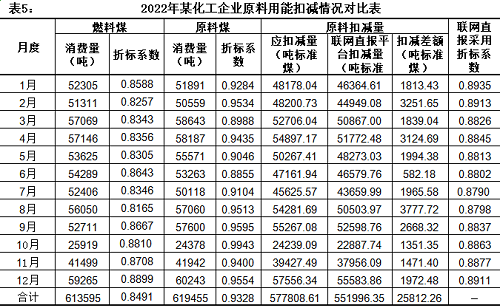

以某化工企业2022年原料用能扣减情况为例(见表5)。

1)数据来源于企业。

企业在联网直报平台填报的折标系数为燃料煤与原料煤多次加权后的折标系数,受加权计算方式的影响:低热值的燃料煤采用了比其实测折标系数高的联网直报平台加权折标系数,人为高算了其能耗总量;而原料煤则采用了比自身实测折标系数低的联网直报平台加权折标系数,又人为低算了原料煤的能耗总量,因高低差额数值近乎相等,两者加总后并不改变燃料煤与原料煤总的能耗数据;但却无法满足原料用煤在能耗核算中的准确扣减需要,这显然与中央经济工作会议“原料用能不纳入能源消费总量控制考核”的内在要求相悖。这是由于指标设置叠加热值差异致使加权计算无法表征原料煤准确扣减量,其差额年累计量高达25812.26吨标准煤。此误差不仅会对企业及所在区域的能耗核算造成影响。

上述情况并非个例,而是具有一般性。同样会出现在石油、天然气及其制品用作原材料并伴有燃料共同使用且有热值差异时。

2.问题二

原料用能会对固碳量产生不确定性影响。由IPCC(方法一)可知固碳量的计算是在原料用能消费量(热量单位)准确计量的基础上进行的,而现行《能源购进、消费与库存》表式设置由于无法表征原料用能的单位热值,致使其在特定情况下会产生较大误差,进而导致原料用能含碳量、单位产品含碳量、固碳率的核算产生叠加错误。

同样以某化工企业2022年原料用能为例,仅其原料煤热值误差就高达756.32吉焦,与其相关指标的不确定性可想而知。

3.问题三

原料用能不能满足固碳量的核算需求。原料用能是现行能耗核算体系中用于扣减的重要指标,在能耗核算向碳核算转变过程中,原料用能中的碳足迹会因非能源利用环节而发生大的变迁,在大量排放GHG的同时产出固碳产品,并最终形成固碳量。而截止目前我国还没有相关的基于企业层面、工艺级别的原料用能数据库,这对固碳量及GHG的准确计量及核算造成了巨大影响。为确保“双碳”目标的顺利推进,亟需对原料用能非能源利用环节产生的GHG、固碳产品产量、固碳产品含碳量、固碳率等指标开展企业调查,建立符合我国国情的自下而上的非能利用相关数据库,为固碳量的核算提供统计支撑。

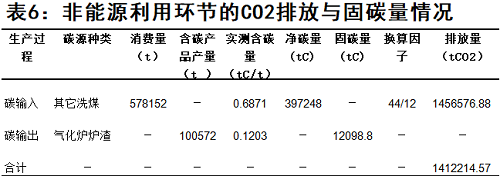

以某化工企业2023年原料用能非能利用环节碳核算为例。企业现有45万吨合成氨、108万吨硝酸、40万吨硝酸铵、26万吨苯胺、120万吨硝酸磷(钾)肥生产能力。因其拥有2台46MW燃煤发电机组,年度发电能耗超过1万吨标准煤,是山西省纳入全国碳市场配额管理重点排放单位名录的企业,温室气体排放不仅有二氧化碳,还涉及氧化亚氮的排放,现已连续完成两个周期的碳配额履约工作。在碳排放核算数据相对缺失的现阶段,其非能源利用环节的碳核算数据则具有很强的研究价值(见表6)。

1)表中数据来源于企业2023年度《温室气体排放报告》

2023年企业非能源利用环节净碳输出达385149吨,折合二氧化碳排放量1412214.57吨;产出含碳炉渣100572吨,实测含碳量0.1203,折算固碳量12098.8吨。

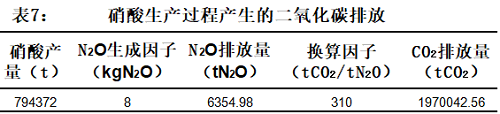

另外,企业硝酸生产过程排放的GHG则高达1970042.56吨二氧化碳(见表7)。

1)表中数据来源于企业2023年度《温室气体排放报告》

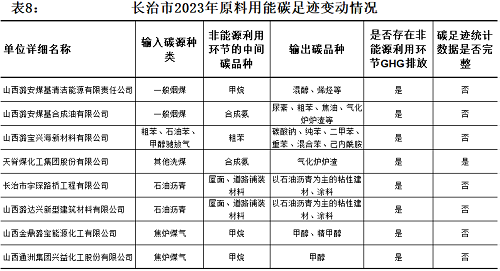

通过调研长治市2023年规模以上工业企业原料用能碳足迹变动情况(见表8)亦可证实原料用能现有数据不能满足固碳量的核算需求。

1) 表中内容根据企业原料用能实际情况整理.

2) 输出碳品种除少量为最终固碳产品外(如:气化炉炉渣),多数依然为碳的中间产品(如:尿素会在农业生产过程中排放GHG、合成氨会在生产其它化肥过程中排放GHG等).

3)表中不含粘合、封装、漆涂、润滑等辅助用能产生的GHG排放.

综上所述,原料用能在其非能源利用环节所涉及的四类排放源及其产生的GHG尚未纳入最新的能耗核算体系,亟需对相关统计报表进行完善,促进能耗核算向碳核算转变。

四、解决方案

(一)方案A

1.方案设计

在《能源购进、消费与库存》表“补充资料-本/同期”中新增若干“原材料用能采用折标系数”指标,此指标为有条件可选项,适用于有“用于原材料的 采用折标系数”的规上工业企业填报。这种方法相对简单,不会对现有表式构成影响,但范围仅限于规上工业企业。

2.实现路径

针对有原料用能指标的规上工业企业建立表间、表内协同并进行公式代码化。

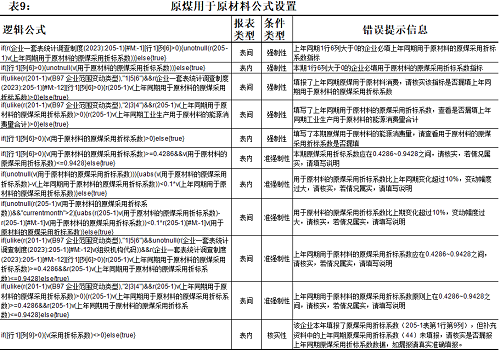

(1)设置表间关联。为原料用能设置填报条件,明确有原料用能指标的规上工业企业在什么情况下必须填报哪些内容(祥见表9提示信息所指内容)。

(2)设置关联审核。规定企业在填报原料用能指标时必须符合什么样的逻辑关系,具体涉及表间审核与表内审核。表间审核涉及不同表种间的审核、同表种不同期别间的审核;表内审核涉及同表种表内本/同期折标系数的变动幅度、变动范围、漏报核实等。

(3)公式代码化。旨在实现方案与审核的人机转化,实现原料用能相关指标统计数据计算、审核、汇总的自动化。以原煤用于原材料的公式设置为例(见表9)。

1)逻辑公式依据联网直报平台相关规则编写并适当简化,只保留本课题指向部分.

2)国家统计局能源司监测处在《2024年制度说明修订情况》(征求意见)中作出:在《能源购进、消费与库存》表的“补充资料-本期”后增加“用于原材料的原煤采用折标系数(50)______吨标准煤/吨”的修订,并设置了相应的填报规则。但此项修订只解决了原煤用作原材料的问题,并没有系统解决其它能源品种(如洗煤、石油、天然气及其制品等)用作原材料的问题,

3) 其它能源品种用作原材料的公式设置趋同(略).

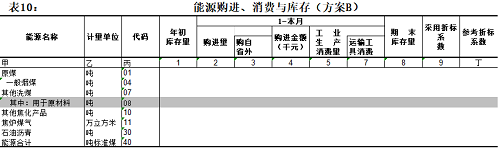

(二)方案B

1.方案设计

在《能源购进、消费与库存》表“能源名称”所涉及的原材料用能品种煤炭、石油、天然气及其制品下设置“其中:用于原材料”项(见表10),删除原表式主栏中“用于原材料”(对比表1)并配套设置相应的公式审核。这种方法相对复杂,会对现有表式构成一定影响,范围也仅限于规上工业企业。

2.实现路径

与方案A类似(略)

1)表式进行了简化。

2)表式仅以其它洗煤为例,原煤其它品种、石油、天然气及其制品设置趋同,未在表中列示。

(三)方案C

1.方案设计

参照重点行业企业温室气体排放报告格式,单列《原料用能调查》表,此表根据碳核算时间节点要求,报表期别可以是季报/半年报/年报,由有“原材料用能”的“四上”企业填报,同时关联《调查单位基本情况》表与《能源购进、消费与库存》等“四上”企业报表,并配套设置相应的公式审核。此方案可将原料用能调查范围扩展至“四上”企业,实现小投入大收益效果。

2.实现路径

(1)做好重点行业企业筛选。对石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等重点行业中能耗量达1万吨标准煤,年度温度气体排放量达2.6万吨二氧化碳当量的重点企业(具体行业子类可参见生态环境部相关文献)进行动态筛选,及时将其纳入现行能源统计制度,实现原料用能、固碳量、固碳产品产量、GHG排放量的常态统计。

(2)建立表间、表内协同并进行公式代码化(与方案A趋同)。

总之,三种方案各有利弊。方案A/B适用范围窄,可以满足现行能耗核算原料用能扣减需要,也可以为固碳量的核算提供准确的统计数据支撑;方案C适用范围广,可以满足能耗核算向碳排放核算转变不同时期的不同需要。

五、结论与方向

(一)研究结论

通过对现行能耗统计核算方法制度进行完善,可推动能耗核算向碳排放核算的转变,并可满足“双碳”不同发展阶段的需要。

(二)研究方向

未来的研究应在多学科交叉、长期监测、标准化、不确定性分析等方面深入开展,全面提升固碳量及相关指标统计的科学性、准确性。

1.学科交叉研究

固碳量的统计实践需要进一步深化和探索,通过多学科交叉研究,加强对不同行业、不同企业、不同工艺、不同设备、不同能源品种固碳能力的精准评估。

2.长期监测跟踪

建立长期监测跟踪体系,系统掌握固碳量动态变化。固碳过程具有长期性和动态性,受资源禀赋及技术进步等多重因素影响。现有关固碳量的统计多为短期与局部研究,缺乏长期系统监测数据支持。

3.方法标准统一

目前,固碳量统计方法缺乏统一标准,导致不同研究结果难以比较、整合。亟需制定统一的固碳量统计方法和技术规范,促进数据共享和结果可比,提高其科学性与可验证性。

4.不确定性分析

固碳量统计涉及多个部门、多种设备、多类技术参数、多能源品种、多数据源头以及多种方法,每个环节都可能引入不确定性,应加强不确定性分析,识别和量化各环节的不确定性因素,优化统计方法,减小误差,提高其精度和可靠性。

注释:

①用于原材料是“原料用能”在《能源购进、消费与库存》的表述。

②“原料用能”的定义源自国家发展改革委、国家统计局《关于进一步做好原材料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》. 发改环资【2022】803号.

参考文献:

[1] Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. 和 Tanabe K..2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南[S].国家温室气体清单计划,2006.

[2] 国家发展改革委能源研究所等单位专家组.省级温室气体清单编制指南[S].国家重点基础研究发展计划,2011.

[3] 谢典,高亚静,芦新波,刘天阳,赵良,赵勇.能耗“双控”向碳排放“双控”转变的实施路径研究[J].综合智慧能源,2022,44(7):73-80.

[4]王敏,唐旭,李忻颖,马美艳,姜钰卿,丁聿,马志达,任凯鹏,张宝生.非能源利用及其引起的温室气体排放核算模型研究[J].气候变化研究进展,2024,4(7):472-482.

[5] 能源统计基层报表制度[S].山西省统计局,2022,12:22-31.