今年以来,长治市委市政府进一步优化消费环境,扎实推进消费品以旧换新等扩内需促消费政策落实落细,居民消费信心提升,消费潜力持续释放,全市消费品市场保持稳定发展态势。

一、消费品市场运行情况

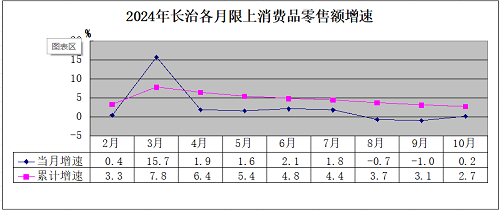

(一)限上消费品市场平稳增长,月度增速小幅回升

1—10月长治市限上消费品零售额实现185.6亿元,同比增长2.7%,其中,除汽车以外的限上消费品零售额实现124.6亿元,同比增长7.5%。从月度数据看,今年10月长治市限上消费品零售额实现19.5亿元,同比增长0.2%,较8月份、9月份分别回升了0.9和1.2个百分点。

图1 2024年长治各月限上消费品零售额增速

(二)从销售单位所在地看,乡村零售额增速高于城镇

随着乡村振兴持续推进,居民收入稳步增长,乡村交通、物流、网络等基础设施发展迅速,促进城乡市场潜力释放。1—10月份,长治市限上城镇消费品零售额实现178.1亿元,同比增长2.3%;1—10月限上乡村消费品零售额实现7.4亿元,同比增长13.8%,增速比城镇快了11.5个百分点。

(三)从消费形态看,餐饮消费增长态势好于商品零售

受消费习惯改变及收入增长等因素影响,人们外出聚会就餐增多,全市餐饮消费继续保持较快增长态势,成为拉动消费品市场增长的重要力量。1—10月限上餐饮收入实现12.5亿元,同比增长11.8%;1—10月限上商品零售实现173.1亿元,同比增长2.1%。

(四)以旧换新等促消费政策效果显现,带动相关商品快速增长

据统计,截止10月底,全市家电家居类等商品受以旧换新政策影响,成交次数达36889次,涉及补贴资金1.8亿元,相关商品零售增长迅速。1—10月份,全市限额以上单位建筑及装潢材料类、家用电器和音像器材类、家具类商品零售额分别同比增长8.7%、14.1%和14.6%,高于全市限上消费品零售额增速6.0、11.4和11.9个百分点,拉动全市限上消费品零售额增长0.5个百分点。

(五)石油及制品类商品增长带动全市消费市场增长

随着居民出行需求的增加,加之政府消费券带动销量提高,石油及制品类商品零售增长较快。1—10月全市限额以上单位石油及制品类商品实现零售额45.5亿元,占限上比重24.5%,同比增长5.9%,拉动全市限上消费品零售额增长1.4个百分点。

二、市场存在的问题

(一)汽车类商品零售增速回落较大

受汽车价格下跌及销量影响,1—10月,长治市限额以上汽车类商品实现零售额61.0亿元,占比32.9%,同比下降5.7%,较去年同期及去年全年增速分别回落了5.7和7.3个百分点,下拉全市限上零售额增速2.0个百分点。2024年前10个月,汽车类商品零售除3月正增长外,其余各月均为负增长,其中:9月降幅(-11.6%)最高,8月降幅(-4.8%)最低。截止10月底,全市共受理汽车以旧换新补贴申请7171份,涉及补贴资金1.9亿元,带动汽车销售8亿元,汽车类商品零售较上月好转,10月当月汽车类商品零售额降幅较上月收窄6.3个百分点。

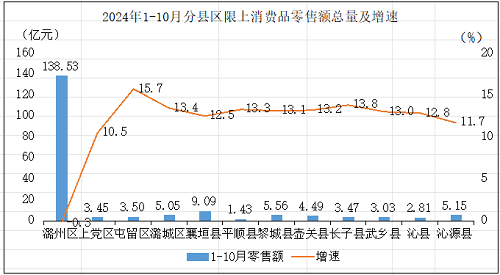

(二)县区发展不均衡

从增速看,1—10月全市十二个县区中,有11个县区增速超全市平均水平,其中:增速最快的是屯留区,同比增长15.7%;潞州区增速(-0.3%)不达全市平均水平,为县区中最低增速。从总量看,潞州区做为全市商贸中心,区位优势明显,1—10月限上零售额实现138.5亿元,占全市比重74.7%;其余11个县区限上零售额共实现47.0亿元,占比25.3%。

图2 1—10月分县区限上消费品零售额总量及增速

(三)网络销售有待加强

全市电商发展相对落后,商品购买外流现象严重。1—10月,全市限上单位通过公共网络实现的商品零售额1.7亿元,占限上零售额比重只有0.9%,增长16.3%,仅拉动限上消费品零售额增长0.1个百分点。

三、推动市场发展的几点建议

(一)着力稳定市场预期,提振居民消费信心

落实好减税降退税等相关政策,稳住更多市场主体。加强消费品市场运行监测,确保重要民生商品供应充足、价格平稳、物流畅通。强化对中小微企业、产业和个体工商户等抗风险程度较低群体的支持力度,帮助灵活就业人员纾困解难,确保中低收入人群收入水平保持增长。精准做好困难群体救助工作,全力保障困难群众等群体基本生活消费。探索出台更具针对性的促消费政策,更好发挥电子消费券带动消费、扩大内需的积极作用。

(二)优化营商环境 吸引优质企业落户本地

一要大力发展总部经济。加大总部企业引进和扶持力度是提高消费总量和增速的有效手段。二是加大“个转企”、分支机构转法人的力度,推进相关单位设立法人机构,将消费更多地反映在本地。三要继续优化营商环境。通过降低企业准入门槛、简化落户流程、合理减税降费、建立长效激励机制等方式,引进和发展模式新颖、发展前景较好的优质企业落户本地。四要对已有优质企业,要进一步加大政府扶持力度,不断培育壮大,打造全市消费品市场健康发展的良好环境。

(三)着力发展电子商务,积极拓展市场行销

充分利用互联网和信息技术,鼓励限额以上商贸单位大力发展电子商务,拓展新的销售渠道,提高商贸单位的效率和质量。加强电商平台和物流配送建设,为消费者创造良好的交易环境。鼓励商贸单位积极开展各类营销和推广活动,拓展国内外市场,提高企业品牌形象和知名度。增强营销手段与渠道的多样性与有效性,推动商贸流通体系的不断升级。